Памятники

ПАМЯТНИКИ ИЗ НЕКРОПОЛЯ АТАЖУКИНЫХ

Надмогильные каменные стелы из разрушенного некрополя, являвшегося в период с XVIII по нач. XX вв. фамильным кладбищем князей Атажукиных и располагавшегося в месте впадения р. Гунделен в р. Баксан в окрестностях с. Заюково (Баксанский р-н КБР). Некрополь занимал значительную территорию, состоял из множества каменных мавзолеев и надгробий и просуществовал до 1925 года.

Генетически некрополь связан с более ранним курганным могильником Кузанако (каб: Кхъузанэкъуэ) — памятником старокабардинской культуры, расположенным в той же локации и датируемом XV-XVII вв. (1).

Братья Нарышкины, обследовавшие низовья р. Гунделен в 1867 году, сообщали, что вся эта местность «вплоть до впадения Гунделена в Баксан была покрыта множеством могил, означенных грудами камней и местами довольно правильной формы памятниками, похожими на круглые или квадратные часовни с окнами … над которыми хорошо сохранились арабские надписи …» (2).

В начале XX в. ряд объектов могильника зафиксирован с помощью фотосъемки. Фотографии были опубликованы, в частности, в туристическом путеводителе В.В. Дубянского (3).

Б.Е. Деген-Ковалевский, проводивший археологические раскопки и разведки в указанном районе при строительстве Баксанской ГЭС (1932–1933гг.), в своём отчете упоминает старинное заброшенное кладбище, расположенное в устье реки Гунделен.

«На нем остатки группы каменных склепов, последнее время принадлежавших княжескому кабардинскому роду Атажукиных … В 1925 г. наземные части склепов были разобраны жителями селения Гунделен в качестве строительного материала, захоронения же, по утверждению местных работников, остались в целости» (4).

Возможно, что и некоторые другие мавзолеи, располагавшиеся в нижнем течении Гунделена и прилегающей части долины Баксана, территориально были связаны с кладбищем Атажукиных. Здесь же был погребен известный деятель Кабарды XVIII века Жабаги Казаноко (5). Стела с его могилы позднее была перенесена в Нальчик и установлена в сквере Свободы (недалеко от пересечения улиц Кабардинской и А. П. Кешокова).

Появление княжеской фамилии Атажукиных относится к XVII в., когда после гибели Казыя Пшеапшокова Большая Кабарда была разделена между тремя братьями –Хатакшуко (искаж. — Атажука), Жамботом и Мисостом. В 50–70-х гг. XVII в. Хатакшуко Казыев был старшим князем (уали) Большой Кабарды. На протяжении XVIII и начала XIX столетия известны выдающиеся представители фамилии Атажукиных (Кургоко Хатакшуков, Бамат Кургокин, Хаджи-Темрюко Баматов, Мисост Баматов, Исмаил Атажукин (Измаил-бей), Асланбек Мисостов (искаж. – Росламбек), Адильгери Атажукин, Хатакшуко Мисостов). Родовые владения Атажукиных находились на берегах Баксана, в Пятигорье и Верхнем Прикубанье (6).

В публикации материалов комиссии по разбору личных и поземельных прав горцев Терской области сказано: «…князей, которые бы образом жизни соответствовали прежнему понятию кабардинцев о княжеском достоинстве, в фамилиях Кайтукина, Бекмурзина и Мисостова нет никого, только в фамилии Атажукина есть еще один представитель древнего типа кабардинского князя, измененный, впрочем, влиянием своего времени. Со смертью же и этого представителя останется в Кабарде ничего не значащий княжеский титул…» (7).

Целенаправленное и систематическое изучение упомянутых объектов в долине р. Баксан, могло бы пролить свет на неизвестные страницы древней и средневековой истории коренных народов Кабардино-Балкарии и, в частности, позволило бы более детально и достоверно рассмотреть этапы ранней этнической истории адыгов (8).

В настоящее время некрополь Атажукиных практически полностью разрушен. Такая же участь, по всей видимости, ждет и расположенный неподалеку от него курганный могильник Кузанако, который интенсивно разрушается черными копателями и местными жителями. Сложившаяся ситуация требует немедленного вмешательства со стороны общественных и правительственных структур.

———————————————————————————————-

1.Фоменко В.А. Некрополь Атажукиных в устье реки Гунделен у селения Заюково // Вестник Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН. Нальчик, 2014. Вып.2(21). 143 с. С.22-23

2.Чеченов И.М. Древности Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1969. С. 77.

- Дубянский В.В. На Эльбрус по Баксану. Пятигорск, 1911. С. 19.

- Деген-Ковалевский Б.Е. Отчет о работах на строительстве Баксанской гидроэлектростанции // Археологические работы академии на новостройках в 1932–1933 гг. М.; Л., 1935. С. 15.

- 5. Анисимов С. Кавказские Альпы. М.; Л., 1929. С. 89.

- Карданов Ч.Э. Путь к России. Кабардинские князья в истории отношений Кабарды с Российским государством в XVI – начале XIХ в. Нальчик, 2001. С. 167 – 249.

- Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1870. Вып. 3. Отд. 1. Гл. 4. С. 11.

- Фоменко В.А. Указ. ст. С. 23

Нальчикская подкурганная гробница (III тыс. до н.э.)

Гробница обнаружена в ходе строительных работ на юго-западной окраине г. Нальчика (микрорайон Горный) в 1966 году, в 17-20 м к юго-юго-западу от предполагаемого центра полуразрушенного кургана. Начало её исследованию было положено археологом И.М. Чеченовым. В гробнице, представлявшей собой вырытую в земле прямоугольную яму, обложенную изнутри каменными плитами, ученый обнаружил останки двух погребенных, а также разнообразные предметы древнего быта и культа. Стенки гробницы, галечный пол и сами останки были обильно окрашены красной краской (охрой). Первые результаты исследований данного памятника были опубликованы в 1970 году (1).

«В 1966 г. курган начали сносить для постройки Дворца культуры. При этом к юго-западу от его предполагаемого центра экскаватором было выворочено не менее десятка крупных обломков туфовых плит. Здесь же нашли верхнюю часть массивной антропоморфной стелы, большой котел из кованой листовой меди и обломки крупного красноглиняного сосуда. Все предметы были окрашены ярко-красной краской. Полностью курган исследован в 1968—1969 гг» (2).

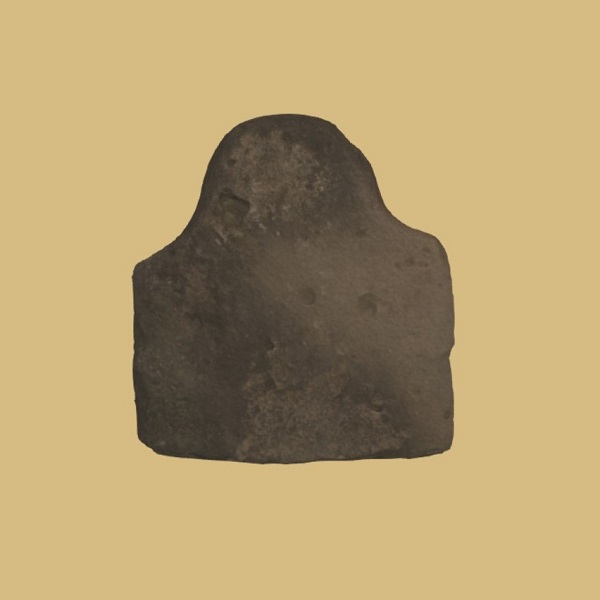

Гробница ориентирована с северо-востока на юго-запад. Длина камеры равна 313 см, ширина — 234 см, высота—105—110 см. Стены гробницы, а также её перекрытие были устроены из 24, плотно подогнанных друг к другу антропоморфных стел (с характерными и для поздних надгробных памятников округлыми выступами в верхней головной части). Щели между плитами (стелами) гробницы были тщательно заложены мелким галечником. По мнению И. М. Чеченова это делалось для защиты погребальной камеры от «злых духов». Стелы, служившие плитами для перекрытия погребальной камеры, переломились в двух-трех местах (по середине и у опирающихся на стены концов) и частично свалились в погребальную камеру. 8 стел была вывезена ещё в ходе строительных работ и утеряна. Дальнейшее исследование объекта происходило в 1968-1969 гг.

Сопоставив материал найденный непосредственно внутри Нальчикской подкурганной гробницы (обломки крупных красноглиняных сосудов с пачкающейся поверхностью, биконические золотые бусины, кинжальчики, металлический котел, изготовленный из меди с примесью мышьяка, присутствие большого количества красной охры и др.), с предметами из майкопских памятников Прикубанья и Причерноморья, советские ученые пришли к выводу об их хронологической и культурной близости.

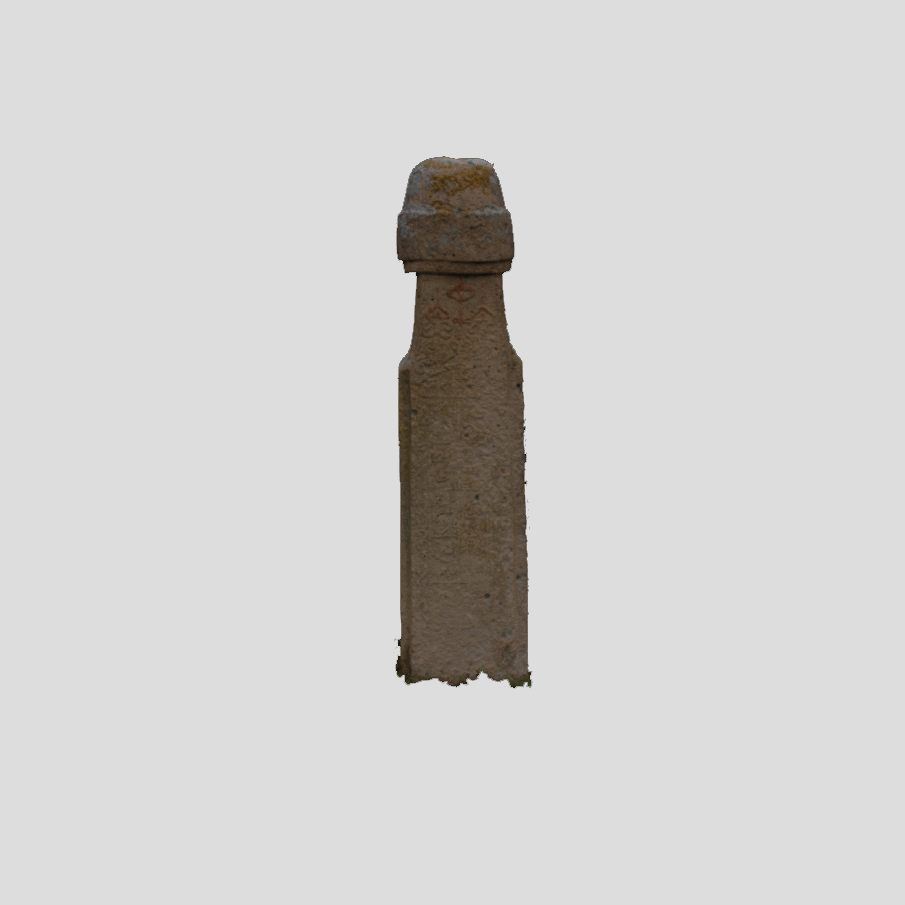

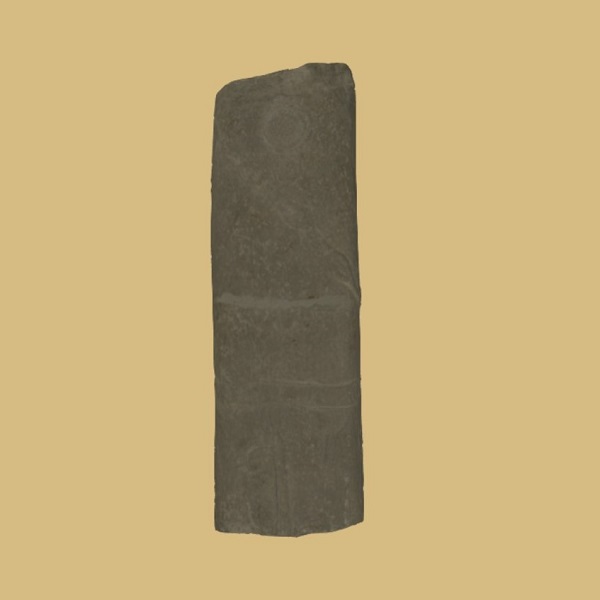

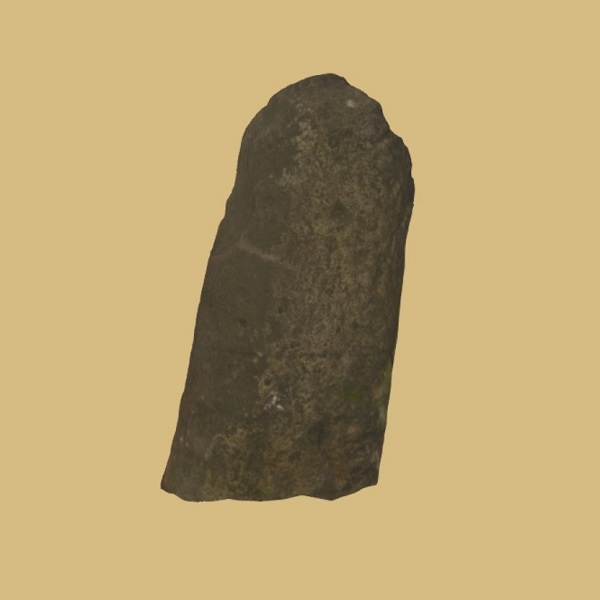

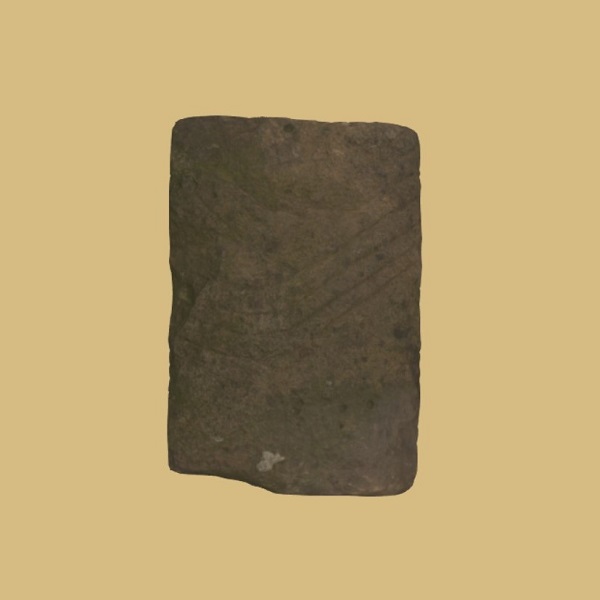

Стелы из гробницы

Все стелы, представленные в данном разделе виртуального музея, изготовлены из светло-серого вулканического туфа, имеющего розоватый оттенок. На многих из них сохранился примитивный орнамент в виде параллельно расположенных либо диагонально пересекающихся желобковых линий, треугольников и углов.

То обстоятельство, что стелы, изначально служившие надгробиями (т. е. наземными объектами), были использованы в качестве облицовки стен погребальной камеры (т.е. подземного объекта), указывает на их принадлежность к более древней, по сравнению с данным погребением, эпохе.

«Своеобразие форм, существенные различия в размерах, характер обработки поверхности и другие особенности плит гробницы…не оставляют никаких сомнений в том, что первоначально все они представляли собой монументальные стелы. Очевидно, эти стелы, изготовленные совершенно для иных целей, еще задолго до постройки гробницы стояли в вертикальном положении, высоко возвышаясь над землей» (3).

Говоря о найденных в погребении стелах, И.М. Чеченов пишет: «Все эти мегалитические изваяния были изготовлены первоначально для одних и тех же целей, относятся к единому кругу памятников одного и того же периода и оставлены одной и той же этнической группой (4).

К настоящему времени твердо установлено, что такие памятники относятся не к «киммерийскому периоду» (IX – VII вв. до н. э.) (5), как это считали некоторые исследователи, а к энеолиту и ранней бронзе (IV – сер. III тыс. до н.э.). Отдельные элементы, в частности использование при строительстве гробницы мегалитов и окрашивание внутренней её части красной краской, говорит о значительном влиянии ямников и кеми-обинцев. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что все стелы найдены в одном месте. Вполне вероятно, что до вторичного использования они стояли так же на одном определенном участке, например, на территории, известного грунтового могильника эпохи энеолита, расположенного всего в 1 км от Нальчикской подкурганной гробницы.

Существует и другая версия первоначального назначения стел из Нальчикской подкурганной гробницы. В соответствии с ней эти мегалиты могли быть изображениями идолов и компактно стоять на участке древнего капища. Однако, это лишь одна из рабочих гипотез, которая не подкреплена никакими конкретными данными.

Так или иначе, возить строительный материал из одного места, конечно, было гораздо удобней, чем доставлять подходящие камни из разных пунктов, далеко отстоящих друг от друга и от места использования. Строителей Нальчикской гробницы, в этом случае, видимо, не смущало то обстоятельство, что, вывозя (выкапывая) чужих идолов они рискуют навлечь на себя гнев потусторонних сил. Люди, сооружавшие Нальчикскую гробницу были носителями иной культуры и верили в силу и покровительство своих богов и духов. Известный советский археолог В. И. Марковин соглашается с выводами И. М. Чеченова о том, что в носители майкопской культуры Прикубанья испытывали сильное давление со стороны строителей дольменов Западного Кавказа и вынуждены были занимать далеко не пустующие земли дальше к востоку. «В процессе мирных контактов и военных столкновений носители древних культур всегда использовали изделия, созданные руками и друзей, и врагов. Строители Нальчикской гробницы, используя каменные стелы, взятые с еще более

древних могил, может быть, именно этим фактом очень зримо утверждали свое право сильного над поверженным и покоренным населением», — пишет В. И. Марковин в предисловии к указанному исследованию И.М. Чеченова (6).

____________________________________

1. И.М. Чеченов. Гробница эпохи ранней бронзы в г. Нальчике. // «Советская археология», 1970, № 2, стр. 109—1124.

2. И.М. Чеченов. Нальчикская подкурганная гробница. Нальчик, 1973 г., с.6.

3. Там же, с.16.

4. Там же.

5. С. Б. Вальчак. «Киммерийский период» // Большая российская энциклопедия 2004-2017 гг. 6. И.М. Чеченов. Нальчикская подкурганная гробница. Нальчик, 1973 г., с.4.